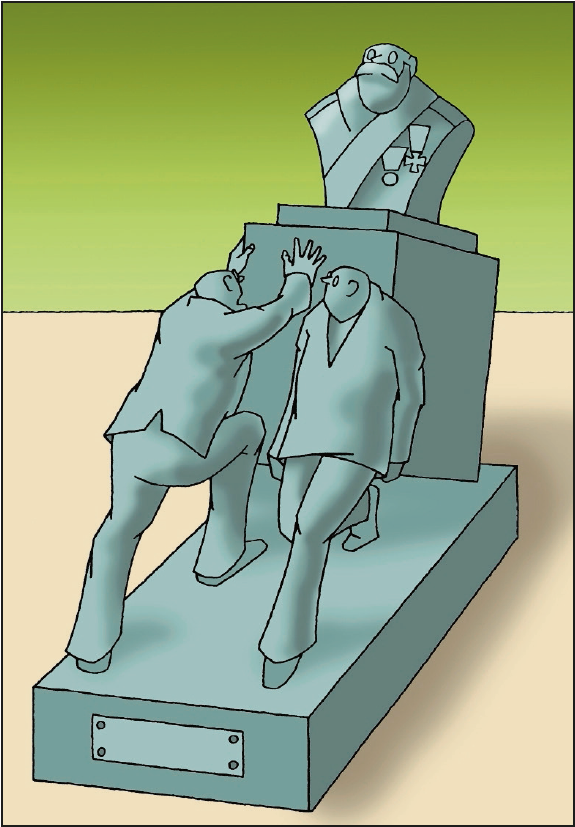

Die forcierte Abservierung des obersten Reformierten Gottfried Locher, über die wir mehrfach berichtet haben, war eine bühnenreife Intrige, aber sie ist auch selbstverschuldet. Die Art und Weise, wie der frühere Präsident des Rats der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS) aus seinem Amt gedrängt, ja regelrecht gemobbt wurde, widerlegt das hohe moralische Selbstbild, das einige Gegnerinnen und Gegner Lochers von sich selber kultivieren. Es war unfair und hinterhältig. Möglicherweise spielen falsche Anschuldigungen eine Rolle. Aber man macht es sich zu leicht, wenn man den Vorgang auf diese Niedrigkeiten reduziert.

Locher scheiterte letztlich nicht au ...

Dies ist ein ABO-Artikel

Jetzt für CHF 9.- im ersten Monat abonnieren

Nur für Neukunden, danach CHF 29.-/Monat und jederzeit kündbar.

Oder einfach einloggen…

Wenn Sie als Nicht-Abonnent noch keinen Account besitzen,

registrieren Sie sich jetzt und Sie können 5 Abo-Artikel gratis lesen.

Wenn Sie als Abonnent noch keinen Account besitzen,

registrieren Sie sich jetzt und Sie können sämtliche Artikel lesen.