Julien Green: Treibgut. Neu aus dem Französischen übersetzt von Wolfgang Matz. Hanser. 400 S., Fr. 39.90

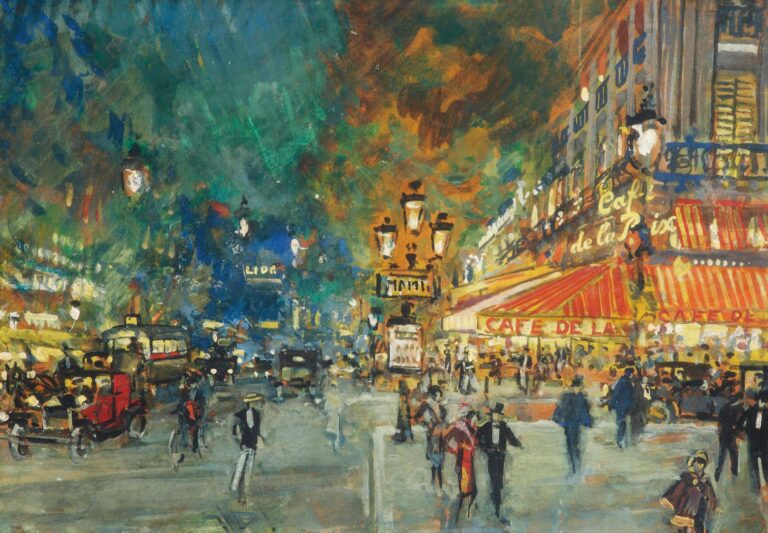

Der entscheidende Satz steht bereits auf der ersten Seite: «Rechts von der Treppe fesselt eine Art Abgrund den Blick.» Das Wort «Abgrund» taucht in diesem Roman noch oft auf; der Blick in denselben noch öfter. Der diesen Blick hier gleich zu Beginn tut, ist Philippe, ein einsamer Flaneur im nächtlich-nebligen Paris der frühen 1930er Jahre. Aus seinem bourgeoisen Viertel, dem 16. Arrondissement, hat es ihn an die Seine getrieben. Hier wird er Zeuge eines Streits zwischen einem Mann und einer Frau. Verzweifelt schreit die Frau um Hilfe – und was tut Philippe? Er geht ...

Dies ist ein ABO-Artikel

Jetzt für CHF 9.- im ersten Monat abonnieren

Nur für Neukunden, danach CHF 29.-/Monat und jederzeit kündbar.

Oder einfach einloggen…

Wenn Sie als Nicht-Abonnent noch keinen Account besitzen,

registrieren Sie sich jetzt und Sie können 5 Abo-Artikel gratis lesen.

Wenn Sie als Abonnent noch keinen Account besitzen,

registrieren Sie sich jetzt und Sie können sämtliche Artikel lesen.