Die Geschichte klingt grotesk. Eine Theatergruppe reichte bei der Stadt Zürich einen Antrag auf Unterstützung des Stücks «Mario und der Zauberer» ein – in Höhe von 30.000 Franken. Vergeblich.

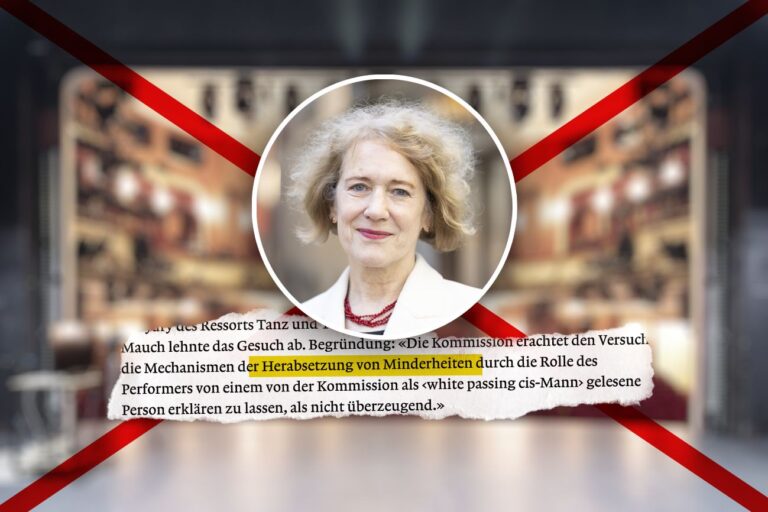

Die Jury des Ressorts Tanz und Theater in der Abteilung der Stadtpräsidentin Corine Mauch lehnte das Gesuch ab. Begründung: «Die Kommission erachtet den Versuch, die Mechanismen der Herabsetzung von Minderheiten durch die Rolle des Performers von einer von der Kommission als ‹white passing cis-Mann› gelesenen Person erklären zu lassen, als nicht überzeugend.»

Mit anderen Worten: Geht es nach der Auffassung der städtischen Kulturkommission, ist ein heterosexueller Mann ungeeignet dafür, einen Mann zu spielen.

Das Präsidialdepartement der Stadt Zürich nimmt gegenüber dem Tages-Anzeiger keine Stellung zu einzelnen Fördergesuchen, weil diese nicht öffentlich sind. Ablehnende Entscheide erfolgten aufgrund der inhaltlichen Überprüfung der transparent kommunizierten Kriterien, schreibt ein Sprecher von Corine Mauch. «Die Besetzung einer Rolle kann dabei durchaus in die Beurteilung mit einfliessen.»

In der Neuen Zürcher Zeitung äussern sich diverse Theatermacher zur städtischen Praxis. Daniel Rohr, der das Theater Rigiblick seit zwanzig Jahren erfolgreich und mit wenig Subventionen führt, sagt: «Je mehr Publikum man anzieht, desto weniger Fördergelder gibt es.»

Christian Jott Jenny, Tenor, Kulturschaffender und St. Moritzer Gemeindepräsident, hält die Kulturpolitik in Zürich für «überbürokratisiert und übertechnokratisiert». Es würden luftige Leitbilder, Gutachten und Studien produziert, aber es fehlten echte Macher mit Bühnenerfahrung. «Stattdessen entscheiden studierte Kulturmanager über Dinge, von denen sie wenig Ahnung haben.»

Oder mit anderen Worten: Die städtische Subventionspolitik ist ähnlich weit vom Geschmack des breiten Publikums entfernt wie das Schauspielhaus von der Oper in Sydney. Nur wer woke, nonbinär, schwul oder alles in einem ist, darf auf Subventionen hoffen.

Es wird Zeit, dass die oberwoke Mauch endlich abtritt. Zürich ist mittlerweile ähnlich versifft, wie Deutschland. Mein Vorschlag, Zürich sollte vom nördlichen Nachbarn adoptiert werden, dann wären wir diese Spinner endlich los.

Auch in Zürich gilt: alte, weisse, nichtwoke, Männer: Koffer packen!

Warum wurde mein Kommentar mit der Erwähnung, dass Frau Mauch lesbisch ist, gecancelt? Wird diese bekannte Tatsache als Beleidigung empfunden?