Dieser Artikel erschien zuerst in der Berliner Zeitung.

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs schien das Ende der Geschichte erreicht. Doch das war mitnichten der Fall. In den Folgejahren wurde Europa von mannigfaltigen Krisen erschüttert, der «alte Kontinent» geschwächt. Die Migrations-, Pandemie-, Energie- und Wirtschaftskrisen brachten die Verwundbarkeit der europäischen Gesellschaften schonungslos ans Tageslicht – ebenso wie ihr Ausgesetztsein globalen und weltpolitischen Entwicklungen und Akteuren gegenüber.

So erlitten insbesondere die sozial schwächer gestellten Bevölkerungsgruppen durch die Migrationskrise in den Bereichen Arbeitsmarkt, Soziales, Bildung, Gesundheitswesen, öffentliche Sicherheit und öffentliche Finanzen massive Wohlstandseinbussen. Sie mussten tatenlos zusehen, wie im Zuge der Migrationskrise (und der Ukraine-Krise) im Namen eines angeblich globalen Gerechtigkeitsbegriffs sowohl die Politik als auch das öffentliche Leben einer Moralisierung unterworfen wurden, die zunehmend das nationalstaatliche Miteinander prägt.

Zu den Folgen des Ukraine-Kriegs gehört die öffentliche Moralisierung, auch die Empörung, die beide sicher berechtigt sind, aber nicht darüber hinwegtäuschen sollten, dass die Europäer einen Grossteil der Lasten in diesem Konflikt noch zu tragen haben werden. Die Kosten der Flüchtlingsaufnahme und der Waffenlieferungen werden nämlich von den Einbussen aufgrund von Inflation und Wohlstandsverlust in allen europäischen Ländern noch übertroffen – ganz zu schweigen von den Kosten des ukrainischen Wiederaufbaus, die wohl von den Europäern bestritten werden müssen.

Europa scheint angesichts der bewaffneten Auseinandersetzung in seiner direkten Nachbarschaft strategie-, orientierungs- und führungslos. Gleichzeitig akzeptiert es als Teil der westlichen Gemeinschaft die Führungsrolle der Vereinigten Staaten von Amerika vollkommen und umstandslos, und zwar militärisch, wirtschaftlich und politisch. Während andere Weltregionen sich dem Führungsanspruch der USA zunehmend entziehen und selbstbewusst ihre eigenen Interessen definieren, üben die Europäer sich weiterhin in Solidarität mit der Hegemonialmacht der westlichen Welt.

Der Westen zwischen Anmassung und Selbsthass

In diesem Zusammenhang ist die bedingungslose militärische Unterstützung der Ukraine Ausweis einer gesinnungsethischen Norm, die als einzig gerechte wahrgenommen wird. Davon abzuweichen gilt als ungehöriger und unsolidarischer Vorgang und stösst in der westlichen Staatengemeinschaft auf Kritik, Verachtung und Ausgrenzung. Dennoch muss ausgesprochen werden dürfen, dass Europa langfristig viel stärker von den negativen Auswirkungen des Krieges und des Sanktionsregimes betroffen sein wird als etwa die Länder in Übersee. Wirtschaftlich, politisch und militärisch belastet der Krieg die europäischen Länder, die nicht nur finanziell geschwächt werden, sondern auch ihren geopolitischen Gestaltungsspielraum zunehmend eingeengt sehen.

Lange vor dem Ukraine-Krieg zeichnete sich der anhaltende Bedeutungsverlust der Vereinigten Staaten und der westlichen Welt ab – demografisch, wirtschaftlich und kulturell. Der Krieg in der Ukraine hat die Tendenzen beschleunigt und verstärkt. Während der Westen mit grosser Überzeugung Russland verurteilt und auf Seiten der Ukraine steht, nehmen viele andere Länder einen anderen Standpunkt ein. Der Globale Süden, aber auch einflussreiche Player wie Israel, Indien oder Südafrika, können oder wollen sich nicht in derselben Schärfe gegen Russland aussprechen wie der Westen. Ganz im Gegenteil – in nicht wenigen Ländern schimmern historisch zu erklärende antiamerikanische, antiwestliche und antikoloniale Befindlichkeiten durch.

Verstärkt wird die weltweite Aversion gegen den westlichen Hegemonialanspruch durch dessen als Anmassung empfundene interventionistische Politik der letzten Jahre. In vielerlei Hinsicht erscheint diese Politik als «Überdehnung» (Heinz Theisen) der westlichen Hemisphäre. Susanne Schröter zufolge manifestiert der Westen damit eine eigenartige Mischung aus «Anmassung und Selbsthass». Diese Tendenz ist insbesondere in der um sich greifenden Einengung und Begrenzung der Globalisierung und des Freihandels festzustellen.

Sanktionsregime werden etabliert, eine als decoupling bezeichnete Abkapselung vorangetrieben und eine umfassende, ideologisch-politische Gefolgschaft von eigentlich nicht feindlich gesinnten Ländern verlangt, die diese immer weniger zu leisten bereit sind. Oftmals sind an diesen Forderungen die aus den USA herrührenden neueren Bewegungen der Identitätspolitik und des Wokeismus massgeblich beteiligt.

Die westliche Welt reagiert auf den virulenter werdenden Bedeutungsrückgang der USA nicht mit Diversifizierung, sondern mit immer stärkerer Selbstbezogenheit. Der militärische Integrationsprozess wird forciert, die bestehenden Sanktionsregime verstärkt, neue etabliert und bestehende kulturell-wirtschaftlich-diplomatische Beziehungen eingeschränkt. Dies führt zu einer verstärkten Blockbildung in der gesamten Welt.

Es ist wenig wahrscheinlich, dass die unipolare Welt mit der Führungsposition der USA unverändert fortbesteht. Genauso unwahrscheinlich ist indes, dass es einen neuen Welthegemon namens China geben wird. Viel realistischer ist das Szenario einer bi- oder multipolaren Welt. In Mittelosteuropa und insbesondere in Ungarn ist man sehr besorgt angesichts dieser möglichen Blockbildung – das mittelgrosse Land hat in seiner Geschichte immer wieder schlechte Erfahrungen mit Imperien und Blöcken gemacht.

Lange Zeit auf der Verliererseite namens Ostblock und gegen ihren Willen eingesperrt, haben die Ungarn erst in den letzten Jahrzehnten ihre volle Souveränität wiedererlangt. Die allerdings ist ihnen lieb und teuer. Sie können das Ausmass nicht verstehen, in dem sich die Welt auf eine geopolitische Polarisierung und scharfe Gegnerschaft zwischen dem US-geführten Westen einerseits und China und Russland andererseits zubewegt.

Block-Konfrontation unbedingt vermeiden

Als Teil der westlichen Welt ist Ungarn naturgemäss Mitglied des westlichen Blocks. Nur könnte es sich bald an der Peripherie dieser Gemeinschaft wiederfinden, an ihrem Rand und kurz vor dem Abgrund. Dies will man unbedingt vermeiden – eine scharfe Gegenüberstellung der Blöcke hätte aus ungarischer Sicht nur negative Folgen. Im 20. Jahrhundert war Ungarn lange Zeit von Feinden umgeben und konnte erst in den letzten Jahren einvernehmliche, nachhaltige und belastbare Partnerschaften in seiner Nachbarschaft und Region aufbauen. Dies gilt es für die Ungarn unbedingt zu bewahren. Das Land möchte Europa und den «European Way of Life» so, wie sie sind.

Ein möglicher Ausweg aus dieser weltweiten Frontstellung ist die ungarische Strategie der Konnektivität. Dieser Idee zufolge sollten die Frontverläufe, Konfrontationslinien und Divergenzen weitestgehend eingehegt werden. Dies wird nur möglich sein, wenn man anderen Ländern keine Vorgaben macht, wie sie ihr Gemeinwesen gestalten sollen. Die universale Geltung vorgeblicher Werte wird abgelehnt, stattdessen werden Respekt, Toleranz und Verständnis eingefordert.

Hierzu prädestiniert sind solche Länder, Regionen und Kontinente, die aufgrund ihrer geografischen Lage, ihrer Kultur, ihrer Verbundenheit und ihrer Weltoffenheit anerkannte, respektierte Bindeglieder der internationalen Gemeinschaft sein können. Sie sind in der Lage, Konnektivität in der Welt herzustellen, also umfangreiche Bindungen und Beziehungen «innerhalb und ausserhalb der eigenen natürlichen geopolitischen Umgebung» (Sebastian Kurz). Gemeint sind Interaktionen mit möglichst vielen, diversen Akteuren des Weltgeschehens in den Bereichen Wirtschaft, Infrastruktur, Diplomatie, Wissenschaft, Kultur und Politik. Konnektivität soll Abhängigkeiten verringern und das Gewebe der internationalen Ordnung kohärenter, belastbarer und stabiler machen. Ziele sind Völkerverständigung, Ausgleich und Frieden. Mit Konnektivität und Diversifizierung kann eine selbstbestimmte Autonomie Europas in einer globalen Welt bewerkstelligt werden.

Diese ungarische Strategie der Konnektivität wurde von Balázs Orbán in seinem jüngst erschienenen Buch «Hussar Cut: The Hungarian Strategy for Connectivity» präsentiert. Es liegt die Annahme zugrunde, dass die Europäer Herr ihres eigenen Schicksals sein können. Konnektivität für Europa ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für die in vielen Sonntagsreden besungene «strategische Autonomie» oder «strategische Souveränität».

Die vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron in das öffentliche Bewusstsein eingebrachte Konzeption beinhaltet auch, einen eigenen europäischen Handlungsrahmen zu entwickeln und nicht «dem amerikanischen Rhythmus zu folgen». Konnektivität kann diesen Handlungsrahmen vergrössern und Abhängigkeiten verringern. Den an strategischer Autonomie interessierten Europäern kann und muss es gelegen kommen, mit der neuen strategischen Ausrichtung der Konnektivität die Rolle Europas als globaler Akteur zu stärken und damit die eigene Zukunftsfähigkeit zu sichern.

Analysten zufolge ist die bisherige westliche Russland-Politik ein Testspiel für den sich abzeichnenden sino-amerikanischen Konflikt. Eine solche Konfrontation könnte jedoch ungleich grössere und gefährlichere Folgen zeitigen als die Abkapselung von Russland. Gemäss der Konnektivitätsstrategie kann es den Europäern aber nicht daran gelegen sein, die Beziehungen mit Russland und China vollständig zu kappen. Aus diesem Grund ist eine Neubewertung der Sanktionspolitik und der chinesisch-amerikanischen Rivalität unabdingbar.

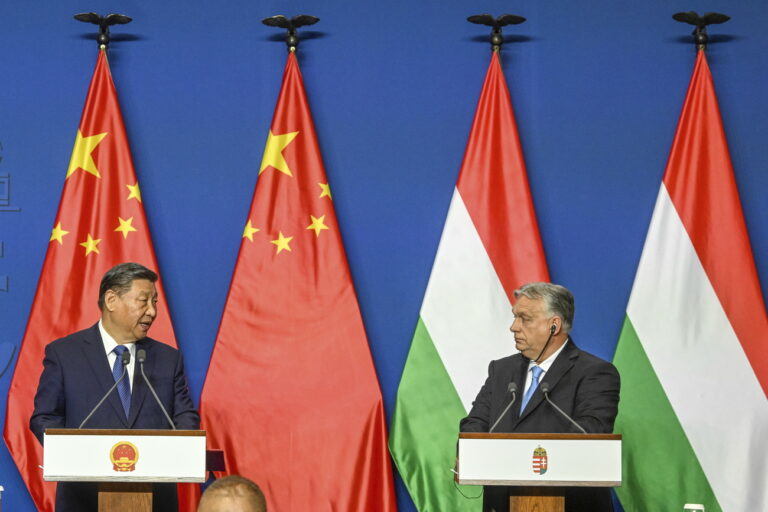

Ungarn beispielsweise ist sehr daran interessiert, weiterhin nachhaltige und belastbare Beziehungen mit möglichst vielen Akteuren einschliesslich Chinas aufrechtzuerhalten. Europa muss sich hier stärker einbringen, um einer pragmatischen, für alle gewinnbringenden Zusammenarbeit das Feld zu bereiten. Dies kann Europa selbstbewusst und selbstbestimmt im Rahmen eigener, bestehender Handlungsspielräume leisten. Voraussetzung ist, sich der Blockbildung zu entziehen und auf eine möglichst blockfreie Welt hinzuarbeiten.

Konnektivität, Autonomie und Resilienz sind erforderlich, um die strategische Souveränität Europas zu sichern. Hierfür ist es notwendig, die Gefahren einer Blockbildung zu erkennen und sie möglichst zu verhindern – oder doch abzuschwächen. Belastbare und nachhaltige Bindungen mit vielen diversen Akteuren in Wirtschaft, Verkehr, Wissenschaft, Diplomatie und Politik sind unabdingbar. Dieser Ansatz kann nur Staaten, Regionen oder Kontinenten gelingen, die sich nicht auf eine weltweite Frontenbildung einlassen und deren innere Verfasstheit es ihnen erlaubt, offen, tolerant und vielseitig als Vermittler und Brückenbauer aufzutreten.

Europa kann die eigene Selbstbestimmung und Selbstbehauptung wiedererlangen. Es kann seinen eigenen Aktionsradius gestalten und langfristig die Grundlagen des internationalen Miteinanders sichern: Frieden, Freiheit und Toleranz. Ungarn wird im Sinne der Konnektivität die anstehende EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um Europa diese Idee zu präsentieren, das Konnektivitätskonzept voranzutreiben und im Verbund mit den europäischen Ländern die strategische Souveränität und Autonomie des Kontinents zu befördern. Ungarn ist an einem starken Europa interessiert. Ein starkes Europa ist ein Europa der Konnektivität und der Autonomie.

Bence Bauer ist Direktor des Deutsch-Ungarischen Instituts für Europäische Zusammenarbeit am Mathias Corvinus Collegium in Budapest. Er ist Mitherausgeber des Magazins Hungarian Conservative und publiziert zu zeitgeschichtlichen und europapolitischen Themen in verschiedenen Medien auf Deutsch, Englisch und Ungarisch.

Nur die allerdümsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Dieses Sprichwort trifft das Verhalten von Europa genau. Wenn Europa nicht in totaler Armut und Bedeutungslosigkeit versinken will, muss Europa die EU und die Nato auflösen und eigene Wege gehen. Europa muss sich aus der Spätrömischen Dekadenz befreien und die Menschen müssen lernen selber zu denken. - 7 Milliarden Menschen haben genug von 1 Milliarde Wertewesten. Die MSM können es nicht mehr wegreden, es ist zu offensichtlich geworden.

Herr Orban ist ein ehrenwerter Staatsmann, der meinen vollen Respekt hat! Für mich ist die EU eine „Dach-Regierung“, die sich alle Mitgliedsländer zu Untertanen macht und die eine Entwicklung dieser Staaten nach oben total blockiert! Dieses Dach gehört zur Gänze weg, damit die EU-Länder sich wieder frei entwickeln können. Europa sollte wieder ein attraktives CABRIO werden und frei atmen und agieren können! Dieses schwarze Dach EU, einem Gefängnis gleich, gehört weg!

Herr Orban tut gut daran sich auf dem Balkan zu informieren was China dort hinterlassen hat: Überdimensionierte Infrastrukturprojekte die von chinesischen Baufirmen mit Krediten chinesischer Banken errichtet wurden - dort sitzen ein paar Länder schön in der Schuldenfalle aus Peking. Und ich muß über meine Steuern die teilweise nach Brüssel fließen diesen Mist mitbezahlen. Nimmt man keine Kredite und fordert 51% Mehrheit - so wie es China gegenüber dem Westen tat - wird Peking sehr reserviert.