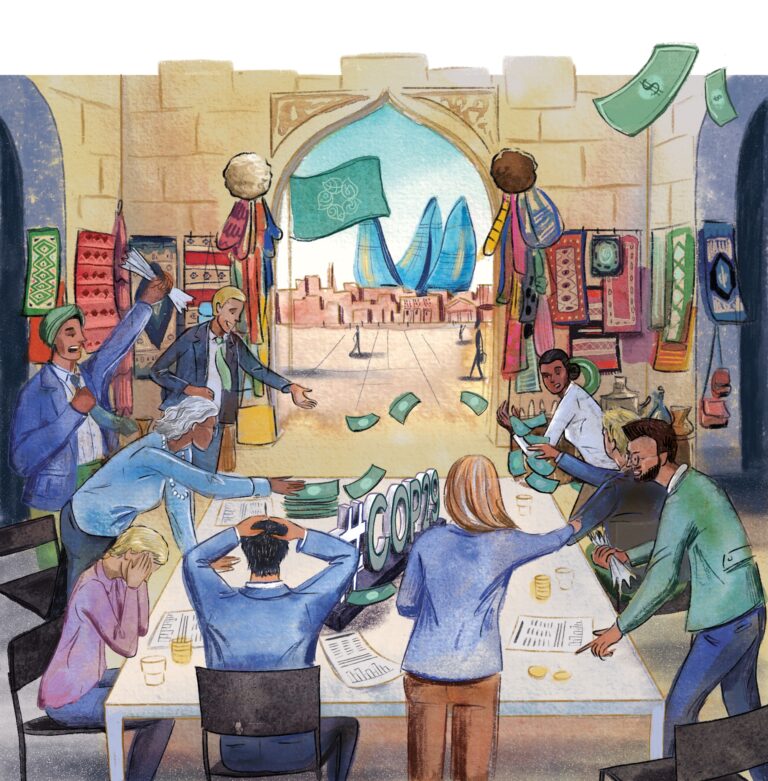

Die zweiwöchige Uno-Klimakonferenz COP29 in Baku, Aserbaidschans Hauptstadt, hat sich vor allem um einen Geldtopf gedreht. Nach zähen Verhandlungen haben sich die knapp 200 Regierungen darauf geeinigt, die Geldtransfers aus den Industriestaaten des Nordens an die Entwicklungsländer bis 2035 auf jährlich rund 300 Milliarden Dollar zu erhöhen. Die Empfängerländer hatten vor der Konferenz gar jährlich um die 1300 Milliarden Dollar Zuwendungen gefordert.

Der Geldtopf von Baku läuft auf eine Verdreifachung der Transfermittel hinaus, denn in jüngerer Zeit galten 100 Milliarden pro Jahr als Umverteilungsziel. Der Bundesrat hatte für die Schweiz früher einen jährlichen Betrag von 450 bis 600 Millionen Dollar als «fair» bezeichnet. Zudem versprach die Uno-Konferenz in Baku, durch Zusammenarbeit aller Akteure die Finanzmittel für Entwicklungsländer aus öffentlichen und privaten Quellen bis 2035 auf 1300 Milliarden Dollar pro Jahr aufzustocken. Irgendwie.

Agenturen, Agenturen, Agenturen

Das neue Finanzziel heisst «New Collective Quantified Goal on Climate Finance», und die Uno versucht es als Instrument darzustellen, das allen diene und nicht einfach auf eine Umverteilung von Nord nach Süd hinauslaufe: Es sei eine «Versicherungspolice für die Menschheit, die von den sich verschlimmernden Klimafolgen betroffen ist», die jedes Land treffen könnten. Und es werde den «Boom sauberer Energien weiter vorantreiben und allen Ländern helfen, an den enormen Vorteilen teilzuhaben: mehr Arbeitsplätze, stärkeres Wachstum, günstigere und sauberere Energie für alle».

Wie sind diese Ansprüche einzuschätzen, was sind die Errungenschaften dieser Welt-Klimakonferenz, die in Baku über die Bühne gegangen ist? Wir fragen Professor Philipp Aerni, Direktor des Centers for Corporate Responsibility and Sustainability an der Hochschule für Wirtschaft Fribourg. Nach einem Studienabschluss in Geografie, Umweltwissenschaften und Ökonomie und einem Doktorat an der ETH Zürich in Agrarökonomie arbeitete er unter anderem als Projektleiter bei der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO). Er hat somit Erfahrung mit dem Uno-Betrieb und meint: «Zu den auffälligsten Punkten der Konferenz in Baku zählt meiner Ansicht nach der starke Fokus auf die Finanzen, der anfängliche Anspruch, man müsse den Mitteleinsatz verzehnfachen, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen.»

Mit der Summe allein sei es aber nicht getan. Damit engverbunden sei der Konflikt, welche Länder wie viel bezahlen sollen. Die Europäer verträten die Ansicht, dass jetzt China und die Golfstaaten einen namhaften Teil übernehmen müssten, denn diese seien ja längst keine Entwicklungsländer mehr. Der globale Süden fordere ein Recht auf Entwicklung und auf Unterstützung beim Reparieren der Schäden, die durch das Verhalten der reichen Länder entstanden seien. Aerni: «Generell fände ich es sinnvoll, den am stärksten betroffenen Ländern, die arm sind, mehr Mittel für Anpassungen an den Klimawandel zur Verfügung zu stellen. Aber es wird sehr viel moralisiert.»

Im Umverteilungskampf würden alle Register gezogen. Besonders verzwickt ist nach Aernis Einschätzung die Frage, was mit diesem ganzen Geld im Topf gemacht werden soll. «Da gibt es eigentlich keine konkreten Antworten, weil oft höchst umstritten ist, wie die Mittel investiert werden.» Er habe sich etwas näher angeschaut, wie dieses Geld bis jetzt verteilt wurde, und auffällig sei: «Das ist häufig mit enormer Bürokratie verbunden.» Zur Umsetzung der Massnahmen würden meist aufwendige Verwaltungsstrukturen aufgebaut: «Zunächst wird in der Regel im Geberland eine eigene Agentur ins Leben gerufen, deren Aufgabe es ist, das Geld an eine internationale Organisation zu überweisen. Dort wird ebenfalls eine eigene Agentur für Ein- und Auszahlungen auf die Beine gestellt. Und jedes Empfängerland muss dann auch wieder eine eigene Agentur einrichten, um das Geld zu empfangen.»

Wo ist der Privatsektor?

Und auf allen Stufen seien meist spezielle Konditionalitäten zu berücksichtigen, je nachdem, welche Bedingungen die Geber mit den Geldflüssen verbänden. «Am Schluss kommt für die effektive Anwendung wenig an», fasst Aerni seinen Eindruck zusammen. Meistens stünden einzelne Projekte im Fokus, etwa ein Aufforstungsprojekt oder Investitionen in erneuerbare Energien, aber eine umfassende Analyse zur Wirkung der Zahlungen fehle. Prioritär sei für Funktionäre oft, das Geld ins eigene Ministerium zu leiten, jeder koche sein eigenes Süppchen, und die Koordination sei häufig mangelhaft. Die Kontrolle konzentriere sich in der Regel darauf, die erfolgten Zahlungsflüsse abzuhaken.

Das Hauptproblem bei diesen Uno-Initiativen bestehe darin, dass staatliche, parastaatliche und nichtstaatliche Akteure, zu denen insbesondere zahlreiche NGOs und Universitäten gehören, das ganze Geschehen bestimmten, sagt Aerni und fügt an: «Der Privatsektor dagegen spielt eine sehr marginale Rolle im Ganzen, obwohl wir alle wissen, dass Lösungen nicht in Regierungen oder an Universitäten entwickelt und umgesetzt werden, sondern in der Wirtschaft.»

Konkurrenz vermeiden

Klar, alle Parteien betonten in der Klimadebatte immer die Notwendigkeit, dass Lösungen skaliert, also in grossem Massstab, umgesetzt werden müssten, um Wirkung zu entfalten. Genau dafür brauche man die Wirtschaft. «Ohne Wirtschaft wird nichts skaliert. Aber genau dieser Sektor ist an Konferenzen wie der COP kaum präsent. Sicher, die internationale Handelskammer ist als Vertretung der Wirtschaft dabei, aber das ist eine Dachorganisation, die eigentlich kaum involviert ist in konkrete Projekte, in die Prozesse der Wertschöpfungsketten.»

Moment, die Weltkonferenz zu Klima und Umwelt gibt es ja seit Jahrzehnten. Lernt man aus der langen Reihe der Konferenzen denn nichts, gibt es nicht mit der Zeit solide Erkenntnisgewinne? Oder werden einfach nur Rituale durchgespielt? Aerni ist skeptisch: «Persönlich finde ich es frustrierend, wie sich das entwickelt hat.» Er selber kennt die Abläufe aus seiner Zeit bei der Uno. «Es ist eben so, dass jeder, der dort in einem Panel auftritt, eine Institution repräsentiert, die ihm genau vorgibt, was er sagen darf und was nicht. Alle verfolgen in ihrer Rhetorik eine Art Teflonpolitik; das heisst, möglichst wenig Begriffe zu benutzen oder Themen anzusprechen, die eine Angriffsfläche schaffen könnten.»

Man rede von Partizipation, alle müssten involviert werden, es brauche einen ganzheitlichen Ansatz, die Initiativen müssten koordiniert werden, man müsse sich darauf fokussieren, Synergien zu identifizieren und so weiter. «Es wird zu einer Metadiskussion, und all die Themen, die eigentlich den Leuten unter den Nägeln brennen, werden gar nicht wirklich behandelt. Die Diskussionen verharren auf einem abgehobenen Niveau. Es wird zwar immer von Lösungen geredet, aber auf die Lösungsebene gelangt man gar nicht, denn konkret genug werden die Debatten nie.»

So werde auch nicht näher geprüft, welche Ansätze tatsächlich funktionierten, welche zum Beispiel skalierbar seien, was sich bewährt habe. «Vergleiche und Bewertungen anzustellen, gilt in diesen Organisationen schon als potenziell diskriminierend, denn wenn festgestellt würde, dass die eine Initiative erfolgreicher ist als die andere, wäre das ein unerwünschter Kontrast. Solche Angriffsflächen würden nicht goutiert.» Die Tatsache, dass praktisch alle Akteure diese Risikovermeidungsstrategie verfolgen, mache die ganze Arbeitsweise der Institutionen unergiebig.

Als Beispiel nennt Aerni die «Baku Harmoniya Climate Initiative for Farmers», die mit Blick auf die Landwirtschaft an der COP29 diskutiert wurde, eingebracht von der Uno-Landwirtschaftsorganisation. Die Initiative soll wie eine Klammer unterschiedliche Initiativen, Koalitionen, Netzwerke und Partnerschaften zusammenführen, um Landwirte, Dörfer und ländliche Gemeinden zu stärken. Derzeit gibt es mehr als neunzig globale oder regionale Initiativen, Netzwerke und Partnerschaften und einen entsprechenden Bedarf an Abstimmung. Aerni dazu: «Betrachtet man, was das Ziel dieser Harmonieinitiative ist, geht es vor allem um eine Bestandesaufnahme, und einmal mehr steht Konvergenz im Vordergrund, einmal mehr der Appell, nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern miteinander.» Alle betonten, dass es nicht darum gehe, sich zu konkurrenzieren. So bleibe es bei der Kooperationsrhetorik, der Wettbewerb werde ausgeblendet, alles gelte als gleich gut. «Und am Schluss hat man ein Kartell.»

«Farm to fork»-Strategie

In der Klimapolitik gibt es ja im Grunde genommen zwei Schienen, einerseits die der CO2-Reduktion, also Dekarbonisierung, anderseits die der Anpassungsmassnahmen an den Klimawandel. Gibt es Tendenzen von der einen zur anderen Seite? Aus Aernis Sicht ist es immer noch so, dass die EU und europäische Länder auf dem Standpunkt beharren, die Dekarbonisierung, also Treibhausgasreduktion, müsse absolute Priorität haben. Dies im Gegensatz zu den Entwicklungsländern, die geltend machten, sie seien am stärksten betroffen und bräuchten Unterstützung für Anpassungsmassnahmen.

«Nach meiner Einschätzung hat die EU wenig konkrete Erfolge vorzuweisen. Sie hat ihre Vorbildfunktion eingebüsst, wenn man schaut, was der Green New Deal tatsächlich gebracht hat. Mit dem Green New Deal hat die EU die Probleme nicht gelöst, sondern sie lediglich in andere Länder verlagert.» Die Brüsseler Vorstellung, man könne quasi via Regulierung die Umweltprobleme lösen, habe so nicht funktioniert.

Aerni nennt das Beispiel Landwirtschaft: «Die ‹farm to fork›-Strategie zielt ja darauf ab, die Extensivierung der europäischen Landwirtschaft zu fördern, sie soll ökologischer werden – auch wenn damit höhere Ernteverluste in Kauf genommen werden müssen. Eine geringere Produktivität wegen Extensivierungsmassnahmen hat zur Folge, dass mehr Agrarflächen ausserhalb der EU nötig werden, um Europas Bevölkerung zu ernähren. Somit wird das Problem einfach verlagert. Was die europäischen Länder brauchen, um diesen land use change zu verhindern, wären Investitionen in eine nachhaltige Intensivierung, zu der auch Präzisionslandwirtschaft zählt und die Nutzung der modernen Biotechnologie in der Landwirtschaft, kombiniert mit verbesserten agrarökologischen Praktiken.» Ein selbstkritisches Überdenken der eingeschlagenen Strategie sei jedoch nicht die Stärke der EU.

Auch andere Lösungen aus Europa seien nicht überzeugend. So der Ausstieg Deutschlands aus der Kernkraft oder das Festhalten am Verbot gentechnologischer Methoden wie Gen-Editing. Aerni: «Alle wissen, dass eine Kombination von neuen Technologien und agroökologischen Praktiken dringend nötig ist, aber die EU geht keinen Schritt voran.»

Wenn es um die Anpassung an den Klimawandel gehe und auch um die Forderung, die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen, also Sorten auf weniger Pestizid- und Düngemitteleinsatz, auf mehr Resistenz gegenüber Schädlingen, Dürre und Nässe auszurichten, dann komme man um moderne Pflanzenzüchtung und damit um moderne gentechnologische Methoden nicht herum.

Schweizer Bequemlichkeit

«Aber das Wort ‹Biotechnologie› fällt nirgendwo. Dabei ist allen klar, dass beim Übergang von einer petrobasierten in Richtung einer biobasierten Industrie die Biotechnologie eine zentrale Rolle spielen muss. Wir haben 25 Jahre Erfahrung mit der Agrarbiotechnologie. Die befürchteten Risiken sind nicht eingetroffen, und der Nutzen für Umwelt und das Klima wird tabuisiert, obwohl vieles gut dokumentiert ist. Seit dem Inkrafttreten des Moratoriums im Jahr 2006 ist eine geistige Bequemlichkeit in der Schweizer Politik zu beobachten, die langfristig der Nachhaltigkeit schadet, denn wir können nicht einfach weitermachen wie bisher.»

Werden denn Ernährungssicherheit und Wachstum vernachlässigt in der Klimadebatte? Aerni sieht es so; eine wichtige Kritik sei, dass die EU und Europa den Fokus derart ausschliesslich auf die Klimafrage legten und das Verständnis dafür fehle, dass in Entwicklungsländern die Armut der Hauptfeind der Nachhaltigkeit sei und nicht der Wohlstand. Es wäre anmassend, den Entwicklungsländern vorzuschreiben, wie sie ihre Energie- und Nahrungsmittelkrise angehen sollen. «Wenn wir unsere Rezepte diesen Ländern via Entwicklungszusammenarbeit oder Handelsbarrieren aufs Auge drücken», sagt der Agrarökonom, «untergraben wir damit die Nachhaltigkeit auf breiter Front, insbesondere, wenn sich diese Rezepte selbst in Europa als ineffektiv erwiesen haben.»

Kommentar zur EU-Agrarstrategie («farm to fork»): https://doi.org/10.3389/frevc.2022.1082869

Tja und was ist, wenn CO2 gar nicht die genannte Rolle spielt?

es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Was die UNO da produziert, ist reine Umverteilung im Sinne der kommunistischen Agenda 2030. Hr. Georgescu, dessen Wahl in Rumänien annuliert worden ist, hat über die Funktionsweise der UNO in einem Interview mit R. Füllmich berichtet: demnach sei die UNO von Oligarchen unterwandert, denen es um die Schaffung einer von ihnen kontrollierten Weltregierung gehe. Wenn ich Gutterres zuhöre und die COPs verfolge, sind diese Oligarchen ihrem Ziel sehr nahe

Dieser moderne Ablasshandel ist zutiefst widerlich. Ein globaler Betrug, den die Steuerzahler zu finanzieren haben. Es braucht wieder Leute wie Martin Luther. Abgesehen davon ist es dem Klima egal. Es wird sich ohnehin verändern. Wenn der Winzling Mensch annimmt, dieses Klima steuern zu können, vergeudet er seine Zeit.

Warum fragt eigentlich niemand nach warum man die Konferenz nicht Online abhält sondern jeder irgendwo hin fliegt mit massenhaft CO2 Ausstoß

NGO´s machen sich die Taschen voll, sonst was? Fehlanzeige!

"welche Wirkungen davon zu erwarten sind"... Na ich würde mal stark annehmen, dass es in den Empfängerländern sponatn einige Neureiche geben wird...

...und in der mittleren und unteren Ebene zahlreiche gut versorgte Kleptokraten aus den eigenen Stammesstrukturen. So eine Art modernes Lehnswesen auf unsere Kosten.

Das Geld ist nur reines Schmiergeld für die Despoten in den Dritte-Welt-Ländern. Sie werden dafür geschmiert, ihr Volk weiter in die Versklavung für die "Neue Weltordnung" zu treiben. Das Klima kann nicht durch irgendwelche Maßnahmen wie CO2 Reduzierung gerettet werden. Wir brauchen aktiven Umweltschutz um etwas für die Erde zu tun. Aber dazu sind die Konzerne nicht bereit, das ist zu "klein" gedacht!

Chinas CO2-Ausstoß übersteigt nun den der gesamten entwickelten Welt zusammen. Damit sind alle Anstrengungen im Rahmen des lächerlichen Strebens nach Zero Carbon ohnehin völlig sinnlos.

China baut zwei neue Kohlekraftwerke - pro Woche:

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/energie/china-kohlekraftwerke-100.html

Habe ich eine Abstimmung verpasst! Zweckentfremdung oder gar Unterschlagung von Steuergelder! Im Übrigen sollten wir die Asyl-/Migrationskosten in Rechnung stellen!

Im Rahmen der Agenda 2030 hat sich jedes Land des globalen Nordens zu Migrationsaufwendungen im Umfang von 0,7% BIP verpflichtet. Deutschland als Musterschleimer freiwillig zu 0,8 % BIP.

Die Migrationskosten gehen also on top!

Was passiert mit dem CO₂-Ausstoß, wenn sich Deutschland plötzlich abschafft? Ein Land spart Emissionen, der Rest füllt auf.

Ein Gastbeitrag von Thomas Rießinger.

https://reitschuster.de/post/was-passiert-mit-dem-co%e2%82%82-ausstoss-wenn-sich-deutschland-ploetzlich-abschafft/

Die Emissionen des schädlichen Gases müssen reduziert werden, am besten auf Null – eine Zahl, die dem Radius des geistigen Horizonts des einen oder anderen Entscheidungsträgers entsprechen dürfte.

Wenn es wirklich darum ginge, den "menschengemachten" CO²-Anstieg zu bremsen - ja, warum werden dann noch so viele Kriege geführt und befeuert? Gibt es gutes und schlechtes CO² ?

Corona, Klima, Ukraine oder Mon(k)eypox - wir werden "veräppelt".

Es ist ganz einfach: Das Geld wird wie immer in den privaten Säcken der Regierungen verschwinden. Von Hilfe kann da keine Rede sein, nur von Geldverschleuderung des Westens mit Geld, das ihre Bevölkerung mit Schweiss erarbeitet hat. SO und nicht anders läuft das. Siehe unsere Milliarden für die UKR, die hauptsächlich bei Selenskyj und seinen Oligarchen- und Bandera-Brüdern die Konti füllen: https://de.rt.com/kurzclips/video/227264-polnischer-ex-minister-haelfte-an-hilfsgeldern-gestohlen/ 17:01

Gefordert wurde viel. Umgesetzt werden 300 Milliarden pro Jahr ab 2035, von heute 100 Milliarden langsam ansteigend. Der Westen hat ein Bruttoinlandprodukt von 55'000 Milliarden pro Jahr. Die 300 Milliarden bezahlen wir aus der Portokasse. Und können gleichzeitig auch noch einen Teil über die Entwicklungshilfegelder abfedern.

Warum fragt eigentlich niemand nach warum man die Konferenz nicht Online abhält sondern jeder irgendwo hin fliegt mit massenhaft CO2 Ausstoß

Dann würden dieser Klima-Heuchlerbande ja die Business-Class Flüge, die Luxushotel-Suiten und das Geldverschwenden auf Spesenkosten entgehen. So einfach ist die Antwort auf die Frage.

Das lässt sich medial nicht vermarkten.

NGO´s machen sich die Taschen voll, sonst was? Fehlanzeige!

es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Was die UNO da produziert, ist reine Umverteilung im Sinne der kommunistischen Agenda 2030. Hr. Georgescu, dessen Wahl in Rumänien annuliert worden ist, hat über die Funktionsweise der UNO in einem Interview mit R. Füllmich berichtet: demnach sei die UNO von Oligarchen unterwandert, denen es um die Schaffung einer von ihnen kontrollierten Weltregierung gehe. Wenn ich Gutterres zuhöre und die COPs verfolge, sind diese Oligarchen ihrem Ziel sehr nahe

Doch, es gibt einen menschengemachten Klimawandel, aber nicht durch CO2-Ausstoss, sondern durch Rodung der Urwälder und wegen immer grösserer Städte. Im Wald ist die Temperatur tiefer als in Wiesen und deutlich tiefer als in den Städten.

Dieser moderne Ablasshandel ist zutiefst widerlich. Ein globaler Betrug, den die Steuerzahler zu finanzieren haben. Es braucht wieder Leute wie Martin Luther. Abgesehen davon ist es dem Klima egal. Es wird sich ohnehin verändern. Wenn der Winzling Mensch annimmt, dieses Klima steuern zu können, vergeudet er seine Zeit.

Tja und was ist, wenn CO2 gar nicht die genannte Rolle spielt?

Sie müssen sich anmelden, um einen Kommentar abzugeben.

Noch kein Kommentar-Konto? Hier kostenlos registrieren.

Die Kommentare auf weltwoche.ch/weltwoche.de sollen den offenen Meinungsaustausch unter den Lesern ermöglichen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass in allen Kommentarspalten fair und sachlich debattiert wird.

Das Nutzen der Kommentarfunktion bedeutet ein Einverständnis mit unseren Richtlinien.

Scharfe, sachbezogene Kritik am Inhalt des Artikels, an Protagonisten des Zeitgeschehens oder an Beiträgen anderer Forumsteilnehmer ist erwünscht, solange sie höflich vorgetragen wird. Wählen Sie im Zweifelsfall den subtileren Ausdruck.

Unzulässig sind:

Als Medium, das der freien Meinungsäusserung verpflichtet ist, handhabt die Weltwoche Verlags AG die Veröffentlichung von Kommentaren liberal. Die Prüfer sind bemüht, die Beurteilung mit Augenmass und gesundem Menschenverstand vorzunehmen.

Die Online-Redaktion behält sich vor, Kommentare nach eigenem Gutdünken und ohne Angabe von Gründen nicht freizugeben. Wir bitten Sie zu beachten, dass Kommentarprüfung keine exakte Wissenschaft ist und es auch zu Fehlentscheidungen kommen kann. Es besteht jedoch grundsätzlich kein Recht darauf, dass ein Kommentar veröffentlich wird. Über einzelne nicht-veröffentlichte Kommentare kann keine Korrespondenz geführt werden. Weiter behält sich die Redaktion das Recht vor, Kürzungen vorzunehmen.

"welche Wirkungen davon zu erwarten sind"... Na ich würde mal stark annehmen, dass es in den Empfängerländern sponatn einige Neureiche geben wird...

Das Geld ist nur reines Schmiergeld für die Despoten in den Dritte-Welt-Ländern. Sie werden dafür geschmiert, ihr Volk weiter in die Versklavung für die "Neue Weltordnung" zu treiben. Das Klima kann nicht durch irgendwelche Maßnahmen wie CO2 Reduzierung gerettet werden. Wir brauchen aktiven Umweltschutz um etwas für die Erde zu tun. Aber dazu sind die Konzerne nicht bereit, das ist zu "klein" gedacht!

Chinas CO2-Ausstoß übersteigt nun den der gesamten entwickelten Welt zusammen. Damit sind alle Anstrengungen im Rahmen des lächerlichen Strebens nach Zero Carbon ohnehin völlig sinnlos. China baut zwei neue Kohlekraftwerke - pro Woche: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/energie/china-kohlekraftwerke-100.html