Walter Isaacson: Einstein. Die Biografie. C. Bertelsmann. 832 S., Fr. 48.90

Wie sah eigentlich Niels Bohr aus? Brille? Bart? Oder war das Werner Heisenberg? Von Max Planck haben zumindest ältere Deutsche noch eine vage Vorstellung: Sein Porträt zierte einmal Münzen der D- und DDR-Mark: Glatze, Schnauzer, Brille. Nun ist das Aussehen eminenter Physiker nicht wirklich relevant, wäre da nicht einer, dessen Antlitz man auf der ganzen Welt auf Anhieb erkennt: Albert Einstein.

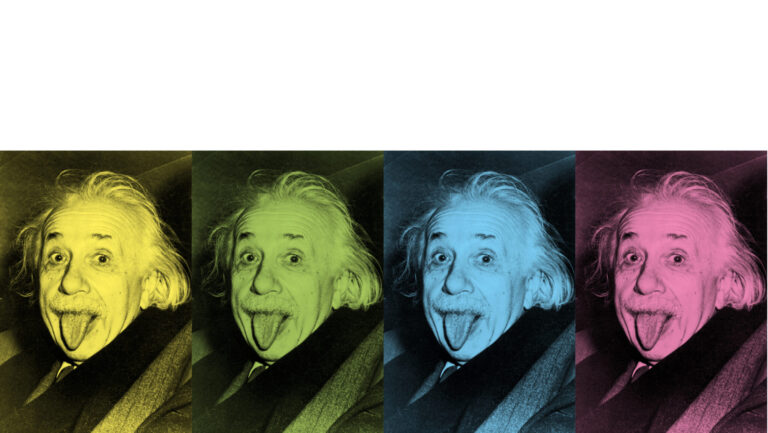

Der wuchernde weisse Haarkranz, der ihn wie ein Heiligenschein umgab, der ungezähmte Schnurrbart, die gütigen Augen, der milde Blick – unverkennbar. Da muss er noch nicht einmal dem Fotografen die Z ...

Dies ist ein ABO-Artikel

Jetzt für CHF 9.- im ersten Monat abonnieren

Nur für Neukunden, danach CHF 29.-/Monat und jederzeit kündbar.

Oder einfach einloggen…

Wenn Sie als Nicht-Abonnent noch keinen Account besitzen,

registrieren Sie sich jetzt und Sie können 5 Abo-Artikel gratis lesen.

Wenn Sie als Abonnent noch keinen Account besitzen,

registrieren Sie sich jetzt und Sie können sämtliche Artikel lesen.

Die Gleichung E = mc^2 kennt in der Tat fast jeder, aber fast niemand weiß, was sie bedeutet. Was zum Beispiel ist m? Und gilt nicht eigentlich E = m v^2 mit der Geschwindigkeit v eines Körpers der Masse m?

Eigentlich ist diese Gleichung ein schönes Beispiel, wie sehr wir glauben, mehr zu wissen als wird es wirklich tun.