Der Natur gehe es schlecht. In der Schweiz ganz besonders. Das sei wissenschaftlicher Konsens. So lautet das weitherum kolportierte Narrativ, vorgetragen in einer Rigidität, die an die Rekrutenschule erinnert: Es wird nicht diskutiert. Tatsächlich sind Befehlsausgabe und unbedingter Gehorsam in der Krise unabdingbar. Im Militär ebenso wie bei der Feuerwehr. Ist also Krise, brennt das Haus unserer Biodiversität?

Neun Vogelarten sind in der Schweiz seit 1900 ausgestorben, sieben allein in den letzten fünfzig Jahren. Umgerechnet auf die rund fünfzehn Millionen Arten, die es weltweit gibt, ergibt das gegen 100 000 Arten, die jährlich vernichtet werden. Massenaussterben, es herrscht Biodiversitätskrise. Es gibt nichts zu diskutieren.

Doch halt – auch wenn es klingt wie eine habecksche Relativierung: Die Arten sind nicht ausgestorben, die leben nur nicht mehr hier. Keine der besagten Vogelarten ist im biologischen Sinn ausgestorben. Der Sibirische Tiger war kurz davor, auszusterben. Das hätte geheissen, dass die Art vom Antlitz dieses Erdenrunds getilgt worden wäre, unwiederbringlich. Jene Vögel, die in der Schweiz nicht mehr brüten, haben jedoch noch Vorkommen in umliegenden Ländern. Acht der besagten neun Arten gelten europaweit nicht als gefährdet, eine als «verletzlich».

Das Bild ändert sich noch weiter, wenn man neben der dunkleren Seite auch die Vorderseite der Medaille betrachtet. Seit 1900 sind in der Schweiz 35 regelmässige Brutvogelarten neu dazugekommen, weitere dreizehn Arten brüteten sporadisch in den letzten zwanzig Jahren. Es gibt also doch etwas zu diskutieren.

Artenvielfalt und Biodiversität

«Biodiversität ist die Vielfalt des Lebens auf den Ebenen der Ökosysteme (Lebensräume), der Arten (Tiere, Pflanzen, Pilze, Mikroorganismen) und der genetischen Vielfalt, also der Unterschiedlichkeit der Individuen einer Art», lautet die Definition auf der Website des Bundesamts für Umwelt (Bafu). Biodiversität ist mehr als Artenvielfalt. Aber schon nur die Artenvielfalt zu erfassen und zu bewerten, ist ein Stochern im Nebel. In der Schweiz wurden bisher rund 56 000 Arten mehrzelliger Organismen festgestellt, dazu kommen noch ein paar tausend Einzeller.

Im Fokus der naturschutzfachlichen Betrachtungen stehen im besten Fall 10 Prozent aller Arten: Gefässpflanzen, Moose und Flechten, Wirbeltiere sowie weniger als ein Zehntel der Wirbellosen (v. a. Insekten, Spinnentiere, Muscheln und Schnecken). Vertieftes Wissen über Verbreitung, Häufigkeit und Ansprüche an den Lebensraum besitzen wir von wenigen hundert Arten – gerade mal etwa von einem Prozent des ganzen Artenspektrums. Was die Vergangenheit betrifft, wird der Nebel zur dunklen Suppe. Darüber, wie die Artenvielfalt um 1900 aussah, gibt es eher Fiktionen denn Wissen. Dennoch gilt der Zeitraum 1850-1900 gemeinhin als Periode der höchsten Artenvielfalt.

Hasenwelt

Die solidesten Daten aus der Vergangenheit liefern Abschusszahlen von jagdbaren Arten, beispielsweise dem Feldhasen. Bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert gab es Klagen über schwindende Hasenbestände. Konkrete Zahlen fehlen. Gab es einen dramatischen Bestandseinbruch, oder wurde auf hohem Niveau gejammert? Beides ist möglich.

Die Jagdstrecke der Feldhasen erreichte in den 1940er und 1950er Jahren ihre höchsten Werte mit bis zu 70 000 Stück pro Jahr; heute werden noch rund 2000 Exemplare erlegt, dies fast ausschliesslich in den Bergkantonen mit guten und stabilen Hasenbeständen. Das damalige Hoch war eine direkte Folge der «Anbauschlacht» im Zweiten Weltkrieg, die nach Kriegsende ihre Fortsetzung fand. Um die Landwirtschaftsfläche auszuweiten, wurde Wald gerodet, die Weidewirtschaft ging zurück, die Ackerbaufläche wurde mehr als verdoppelt und millionenfach wurden Obstbäume gefällt. Die neuen Offenflächen kamen den Feldhasen zupass, denn sie sind aus osteuropäischen, natürlichen Steppengebieten eingewandert. Leidtragende waren Vögel wie etwa der Steinkauz, die in den Obstgärten gehaust hatten. Allen Arten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.

Nutzung bis zum letzten Halm

Aus dem Jahr 1900 oder früher sind keine Abschusszahlen überliefert. Die einstigen sozioökonomische Verhältnisse geben Hinweise, wie es den Hasen damals gegangen sein mag.

Die expansive Landnutzung gipfelte im 19. Jahrhundert. Selbst auf schmalen Felsbändern wurde Gras gemäht. Ganze Talschaften wurden kahlgeschlagen, die freigewordenen Flächen beweidet. Die Wälder waren durch Weidevieh und Holzsucher zerzaust, frische Äste wurden als Laubheu geschnitten, getrocknetes Laub als Streu gesammelt. Die Böden waren mager, das Vieh war mager, die Leute waren mager. Es war eine Hungerlandschaft. Weil es um Walderhalt und Wildbestände so prekär stand, wurden 1875 das erste Jagd- und 1876 das erste Waldgesetz erlassen.

Des einen Freud, des andern Leid

1879 erschien der erste Band von «Heidi», der die damaligen Verhältnisse anschaulich beschreibt. So romantisch uns das Leben des elfjährigen Geissenpeter heute vorkommen mag – Kinderarbeit war allgegenwärtig, Armut ebenso, ganz besonders im Berggebiet. Es wurde genutzt, was es zu nutzen gab. Wenn Schmalhans schon den Kochlöffel führte, dann war jedes Stück Fleisch, jedes gefundene Ei ein Labsal. Hirten sorgten nicht nur für das Vieh, sondern auch für sich selbst. Allerlei Fallen halfen dabei. Jedes Tier, das seinerseits nach Fleisch oder Eiern trachtete, war ein Konkurrent. Raubtiere wurden erbittert verfolgt, Hirsch und Reh waren nicht nur begehrte Jagdbeute, sondern auch Schädlinge. Wer von entlegenen Felsköpfen unter Lebensgefahr Heu herbeischaffte, mochte nicht zuschauen, wie sich Hirsch oder Reh auf Wies- und Weideland oder Hasen an Getreide und Gemüse zu schaffen machten.

Wie gross die Hasenbestände effektiv waren, lässt sich nicht beziffern. Zwei Drittel der Menschen arbeiteten in der Landwirtschaft, und sie liessen wohl ungern einen Hasenbraten entkommen. Die Liste der damals ausgerotteten Arten umfasst Rothirsch, Steinbock, Wildschwein, Biber, Luchs, Wildkatze, Bartgeier, Wolf und andere Arten, die heute wieder alltäglich sind. Gämse, Reh, Fuchs, Dachs, Steinmarder, Murmeltier, Steinadler und andere Greifvögel waren der Ausrottung nahe. Auch um Enten, Reiher und Eulen stand es schlimm, selbst Krähen und Elstern waren massiv reduziert. Mittelgrosse und grosse Säugetiere und Vögel, allen voran die Beutegreifer, waren durchs Band selten, und fast alle Arten haben heute wieder stattliche Bestände in der Schweiz.

Um 1900 ging es Schmetterlingen, Heuschrecken und Libellen sowie Pflanzen der Moore und Trockenstandorte zweifellos besser als heute. Hungerkünstler und Sonnenanbeter feierten Urständ. Sie profitierten von der flächendeckenden menschlichen Nutzung. Heute besonders seltenen Arten behagten die ausgemergelten Böden und devastierten Wälder. Bei Amphibien und Reptilien wird’s schon wieder neblig. Es gab zwar zahlreiche geeignete Lebensräume, aber Schlangen waren im 19. Jahrhundert auf Schritt und Tritt verfolgt worden, zum Teil ebenso Frösche, Kröten und anderes Kleingetier. Feuer als Pflegemassnahme von Wiesen und zum Entbuschen war gebräuchlich und konnte verheerend auf Kleintiere wirken.

Die Annahme wäre jedoch falsch, dass es den Insekten damals pauschal viel besser ging. Insekten leben nicht nur an sonnigen, nährstoffarmen Standorten, sondern auch auf und in alten und abgestorbenen Bäumen. Vor 200 Jahren gab es schlicht kein Totholz. Jeder abgestorbene Zweig wurde genutzt, sogar Tannzapfen zum Heizen gesammelt. Es darf angenommen werden, dass es heute totholzbewohnenden Insektenarten heute um ein Vielfaches besser geht als in den letzten paar Jahrhunderten.

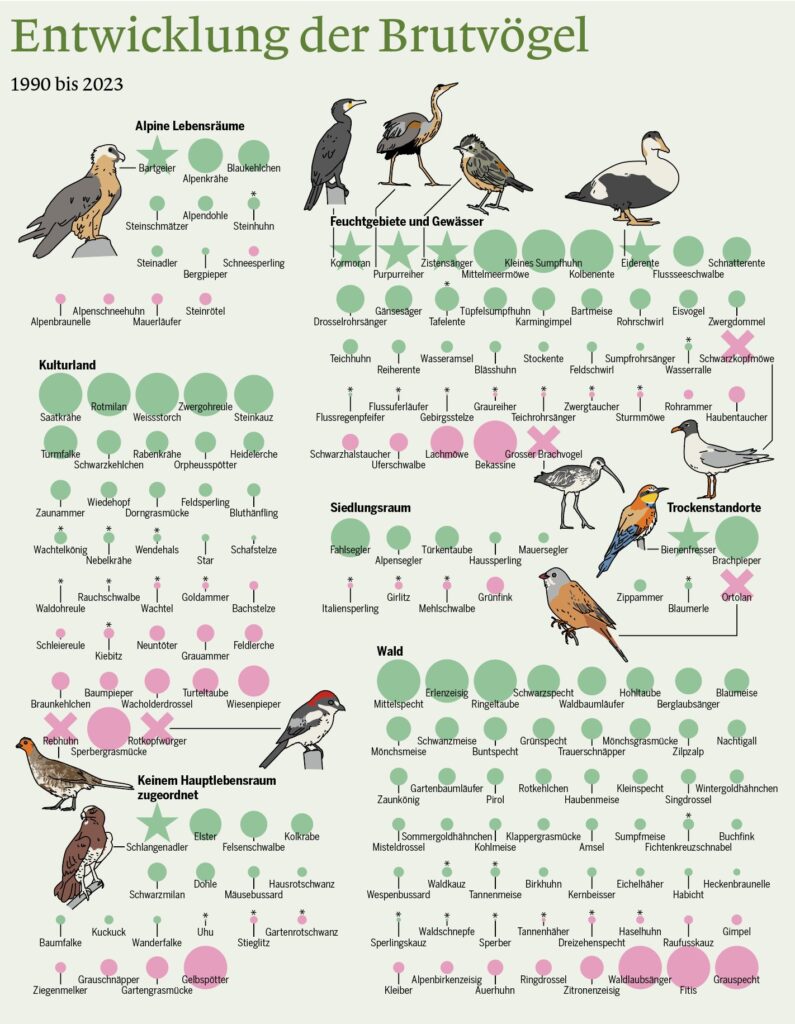

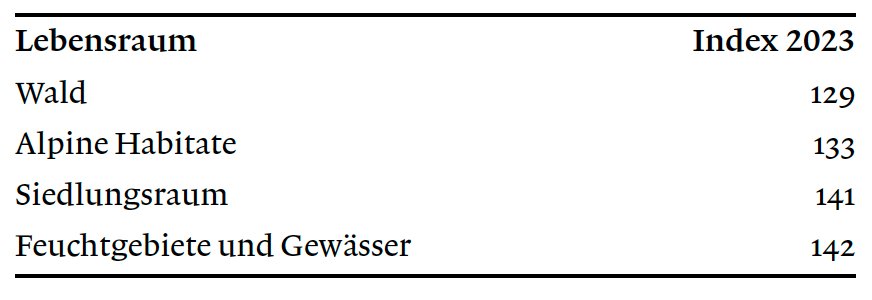

Grün = Zunahme, rot = Abnahme. Quelle: Schweizerische Vogelwarte

Insektensterben?

Ein- bis zweitausend Insektenarten sind auf Totholz angewiesen. Das sind mehr Arten als alle Säugetiere, Vögel, Fische, Amphibien, Reptilien, Libellen, Tagfalter und Heuschrecken zusammen. Hier zeigt sich das omnipräsente Dilemma im Naturschutz. Wie zieht man Bilanz zwischen verschiedenen Organismen, wenn die einen weniger werden, die anderen aber mehr?

Das Insektensterben sei doch unleugbare Realität, man hört: «Früher musste man nach einer längeren Autofahrt die Windschutzscheibe von toten Insekten freikratzen.» Die «Sammelprobe» an der Windschutzscheibe ist keinesfalls repräsentativ für alle Insekten. Im besten Fall werden ein paar Gruppen von Fluginsekten registriert. In den 1980ern schwebten abends Wolken bestimmter Köcherfliegen über den Flusstälern. Deren Verschwinden ist ein Erfolg des Umweltschutzes. Es waren Arten, deren Larven in überdüngten Gewässern leben. Dank Kläranlagen und landwirtschaftlichen Pufferstreifen ist das Wasser sauberer und sind diese Arten von Köcherfliegen weniger geworden. Zudem: Wer auf dem Land lebt, konnte feststellen, dass sich seit ein paar Jahren verstärkt Insektenmatsch am Auto zeigt. Allerdings weniger gut sichtbar an den Windschutzscheiben, sondern vielmehr an den Stossstangen.

Es gibt für die Schweiz eine einzige, in die Vergangenheit reichende Studie, die dem vermuteten Insektensterben auf den Grund ging. Untersucht wurde die Entwicklung von 1980 bis 2020. Mehr gaben die Daten nicht her. Einbezogen wurden 460 Tagfalter-, Heuschrecken- und Libellenarten. 52 Prozent der Arten zeigten positive Bestandstrends, 48 Prozent negative. Die Zunahmen waren stärker als die Abnahmen; die 25 Prozent der Arten mit dem stärksten Zuwachs nahmen im Mittel um 71 Prozent zu, die 25 Prozent mit der stärksten Abnahme gingen um 58 Prozent zurück.

Die grössten Abnahmen der Insektenfauna hätten vor 1980 stattgefunden, wird von Ämtern und Naturschutzorganisationen betont. Es handle sich also nur um eine Stabilisierung auf tiefem, zu tiefem Niveau. Im Mittelland sei die Situation geradezu desaströs, und sie verschlimmere sich fortwährend. Angenommen, dass dem so ist (es fehlen schlicht belastbare Daten), so ist es doch schon mal ein schöner Erfolg, dass über die letzten vierzig Jahre die Bilanz positiv ausfällt. Wenn es im Mittelland tatsächlich noch immer steil abwärtsgeht, so folgt daraus, dass Jura und Alpenraum die Verluste mehr als kompensieren. ›››

In der Tat, die grosse Problemzone ist das Mittelland, oder noch genauer: die Agglomerationen und ihr Umfeld. Die ehemaligen Feuchtgebiete bergen ein hohes Potenzial für seltene Arten, gleichzeitig sind sie die besten Ackerstandorte, also die wichtigsten Böden für eine pflanzenbasierte Ernährung. Und das Siedlungsgebiet ist seit 1985 um ein Drittel gewachsen, grossmehrheitlich im Mittelland und weitgehend auf Kosten von Landwirtschaftsland. Ackerfläche und Siedlungsgebiet sind nun mit 3800 km2 respektive 3300 km2 fast gleich gross. Über 500 km2 Obstgärten sowie Naturwiesen und -weiden wurden überbaut, innere Verdichtung tat ein Übriges. Dörfer und Dorfränder verloren ihren einstigen Wert für Flora und Fauna, auch aufgrund erhöhter Verkehrsfrequenzen, naturferner Gartenpflege mit intensivem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, Lichtverschmutzung und Schädigung durch Hauskatzen (der Bestand wird auf fast zwei Millionen Tiere geschätzt).

Mehr Raum für Brutvögel

Die Ackerflächen haben seit den 1950er Jahren nicht zugenommen. Wer sich daran erinnert, dass die Blumenwiese seiner Kindheitstage unter dem Pflug verschwunden ist, müsste also vor dem Plan Wahlen und damit spätestens 1930 zur Welt gekommen sein. Überhaupt scheint uns die Erinnerung so manchen Streich zu spielen. Viele Ornithologen beklagen die kümmerliche Ausbeute frühmorgendlicher Exkursionen, und sie zehren von den Erinnerungen an frühere, bessere Zeiten. Die Daten erzählen eine andere Wahrheit. Martin Weggler, jahrzehntelanger Ornithologe und beratender Ökologe, hat die Arealentwicklungen von 220 Vogelarten zwischen 1950-1959 und 2013-2016 untersucht: 174 Arten zeigten eine Zunahme (79 Prozent), 41 eine Abnahme.

Seit 1990 werden die Bestände der heimischen Brutvögel genau registriert. Die Grafik auf S. 12 zeigt, dass erheblich mehr Arten häufiger geworden sind (grüne Punkte) als seltener (rot). Sieben Arten kamen neu dazu (Sterne), vier verschwanden (Kreuze). Lesebeispiel: Im Wald hat der Mittelspecht massiv zugelegt, der Grauspecht stark verloren.

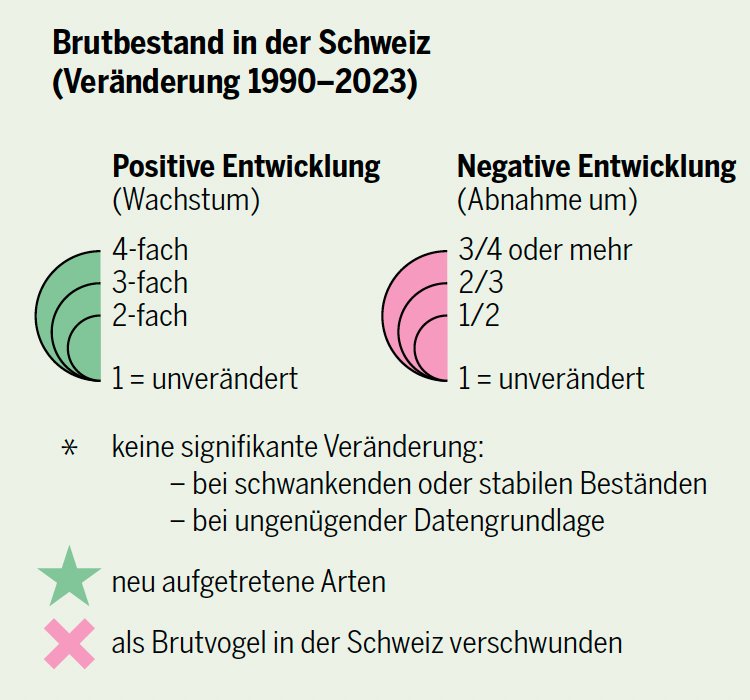

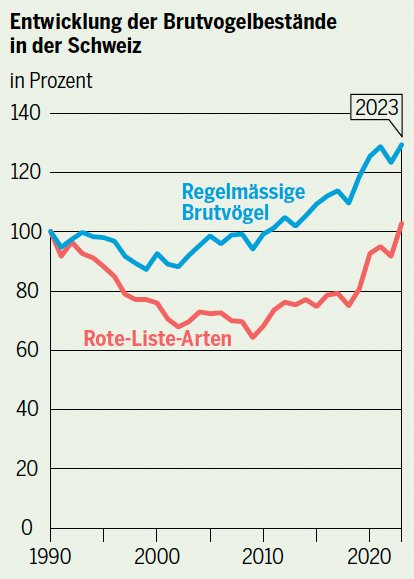

Der «Swiss Bird Index» der Vogelwarte Sempach fasst die Bestandeszahlen mehrerer Vogelarten in einem einzigen Wert zusammen. Per 1990 wurde er auf 100 gesetzt. Für alle regelmässigen Brutvogelarten liegt er derzeit bei 129. Die Werte einzelner Lebensräume lauten:

Quelle: Schweizerische Vogelwarte

Man mag einwenden, dass häufige Arten zu viel Gewicht haben. Naturschutzfachlich von höchster Bedeutung sind die gefährdeten Arten der Roten Liste und jene Arten, bei denen die Schweiz eine hohe internationale Verantwortung trägt. Bei Ersteren liegt der aktuelle Wert bei 103, bei Letzteren bei 115. Wie die Grafik oben rechts zeigt, geht es seit den 2000er Jahren mit den Zahlen aufwärts.

Stark unter Druck sind die Offenlandarten. In der Kategorie «Zielarten Landwirtschaft» sind jene Arten zusammengefasst, die für das Landwirtschaftsland typisch und zugleich gefährdet sind. Es handelt sich also um eine besonders strenge Kategorie. Der aktuelle Wert liegt bei 91. Im Jahr 2009 betrug er noch 62. Die Trendwende ist somit geschafft, wenngleich das Niveau von 1990 noch nicht erreicht ist. Das Verdikt ist klar: Weitermachen, die Richtung stimmt.

Skeptiker führen an, dass Populationen beziehungsweise Arten nicht sofort nach Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen verschwinden, sondern mit zeitlicher Verzögerung. Dieses Phänomen wird als Aussterbeschuld bezeichnet. Dem ist eine «Einwanderungsschuld» oder «Renaturierungsverzögerung» gegenüberzustellen. Lebensräume brauchen meist einige Zeit, um die nötigen Eigenschaften herauszubilden. Man denke nur an einen frisch gepflanzten Baum, der sich einmal für Spechthöhlen eignen soll; auch andere Lebensräume brauchen eine gewisse Reifezeit. Ausbreitung und Etablierung der Neusiedler geschehen gelegentlich mit erheblicher Verzögerung. Während einer Phase des Rückgangs muss angenommen werden, dass die Verhältnisse eigentlich noch schlechter sind, als es aufgrund der vorgefundenen Tiere und Pflanzen den Anschein hat. Während der Regeneration ist indes damit zu rechnen, dass der Zugewinn grösser ist, als effektiv gemessen wurde. Vor dem Hintergrund, dass wir in eine Phase zunehmender Vielfalt eingetreten sind, liegt der Schluss nahe, dass es der Schweizer Natur noch einen Zacken besser geht als oben dargelegt.

Quelle: Schweizerische Vogelwarte

Strategiewechsel

Die Trendwende ist geschafft. Noch bedeutender als die zunehmende Artenvielfalt ist die mentale Neuausrichtung: Die Biodiversitätsförderung hat einen festen Platz im Denken und Tun erhalten. Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft haben eine grundlegende Kurskorrektur hinter sich. Ungehemmt ist dagegen der Bodenverbrauch für Siedlungsgebiet und Produktionsanlagen für sogenannt erneuerbare Energien. Die Divergenz ist frappant. Die urbanen Zentren tragen zur Biodiversitätsförderung am wenigsten bei, verlangen aber weitgehende Restriktionen. Von den Einschränkungen werden jene getroffen, die bereits viel machen.

Die Landnutzer sind gehalten, sich weiterhin zu entwickeln und zu verbessern. Jedoch kann auch bei Mitteln und Wegen eine Kurskorrektur vollzogen werden. Statt Dirigismus sind Kooperation, Subsidiarität, Eigenverantwortung, Partizipation und Vertrauen angebracht. Auch wenn sich mancher Aktivist daran stossen mag: Jene, die sich nur aufs Verhindern verstehen, verlieren an Einfluss.

Marcel Züger, Biologe ETH, ist Inhaber und Geschäftsführer der Umweltdienstleistungsfirma Pro Valladas GmbH in Salouf.

Die Panikmacher müssen langsam zusammenpacken. In ihrer Verzweiflung helfen nur noch Lügen. Einige der Vögel, die bei uns „ausgestorben“ sind, brüten einfach woanders. Excellenter Artikel.

Natürliches und ganz normales Verhalten des hauptberuflichen "Naturschutzes". Nur bei Panik, Angst und Sorge rollen der private Spendenrubel, die öffentlichen Planstellen und die Budgets für auch gar nicht bedrohte Ökosysteme und Arten.

Habe die Aufsätze von ProNatura in Bezug auf Abstimmung gelesen. Als "Schuldige" führen sie die Landwirtschaft, aber vorallem die Übernutzung der Natur auf. Mehr Strassen, mehr Verbauungen, mehr Nutzung der Natur für Freizeit. Aber kein Wort, warum die Natur so eingeengt wird. Man steht sich ja heute schon, auch auf Wanderwegen, gegenseitig auf die Füsse. Habe schon immer gesagt, diese 10 Mio. Leute werden umsver...ken nicht zu Hause bleiben wollen. Der Fünfer und das Weggli gibt's nicht mehr!

Naturschützer schlagen Alarm....Logisch, sie wollen sie auch an den Geldpott beteiligen.

Die Biodiversität unter den Hominiden hat in der Schweiz drastisch zugenommen, schoen doch?

Sehr geehrter Herr Züger, vielen Dank für den ausgezeichnet geschriebenen und mit überzeugenden Fakten belegten Artikel. Bitte melden Sie sich bei SRF zur Biodiversitäts-Arena. Ich denke, dort bräuchten die ideologisierten Alarmer unbedingt einen starken Gegenpol.

Panikmache ist das Lebenselixier der Grünen... Im Übrigen: ich sehe mittelfristig die Biodiversität in einem Bereich auf das Schwerste gefährdet: im Humanen Bereich... Mit andern Worten: wieso die rot-grüne Hysterie wegen Neophyten? Aber in dieser Blase regt sich niemand auf, wenn millionenfach, unter rechtlich-sachlich dürftigster Begründung Leute hier einreisen, die kulturell als Neophyten nicht hierher gehören. Und eine Mehrheit denkt: Wir wollen sie nicht.

Ausgezeichnete Zusammenfassung. Alle Arten brauchen ein Habitat. CO2 garantiert den Fortbestand der Biosphäre die die Lebewesen für ihr Leben und Überleben brauchen. Der Kampf gegen das CO2, z.Z. 420 ppm in der Atmosphäre , ist Kampf gegen das Leben. Am Ende dieses Bestrebens, ist das Überleben der Menschheit gefährdet.

Warum auch diese sachliche, nüchterne und objektive Information, wenn sich doch mit Hysterie, verdrehten Aussagen und Zahlen sowie ähnlichen manipulativen Handlungsweisen viel mehr Geld und politische Macht ergaunern lässt. Das ist wahrscheinlich einer der zentralen Sätze im Manual vieler NGO‘s und linksgrüner Parteien. Und natürlich eine Handlungsanweisung der Mainstreammedien, denen Politik wichtiger ist als sachliche Information. Da tröstet wenigstens das Sprichwort: Lügen haben kurze Beine.

Einfach nur noch „GRÜNROTE“ Panikmache !

Wir Normalos haben haben die kruden Absichten der Klimakleber durchschaut, mit der weiteren Lüge (Biodiversität) dass mit der Abstimmung zum Gesetz wird. Haben die verstrahlten Grünen und Roten nun einen Blankoscheck in der Tasche der Brandgefährlich nach dem gutdünken der Klima Sekte in jeder Couleur und Absurdität am Laufmeter per Diktat missbraucht werden kann! Wann hört dieser zurück in die Steinzeit Faschismus endgültig auf?

Wann das aufhört? - Dann, wenn bei Wahlen und Sachentscheiden gegen Rot-Grün gewählt und gestimmt wird. - Rot-Grün darf hierzulande in Gemeinde, Kanton, Bund keinen Fuss mehr auf den Boden bekommen.

Ist das eine Pädophilen-Liste die vom FBI herausgegeben wurde um die Sprache und Handschrift der Pädophilen, erkennen lernen zu können.🤔 Ist ja nicht die erste die man herausgibt.

Die Schweiz wird langsam zum absoluten Irrenhaus. Zuerst unheimliche Begegnung der dritten Art mit Namen Nemo oder Wokeismus, Klimaterror durch Linke und Grüne, Grünschnabel Kinder und Klima Omas. Und jetzt Bienchen, Edelweiss und Würmchen Terror? Schuld dafür sind jetzt die Bauern. Doch niemand spricht über die Überbevölkerung auf der Welt und über den ungebremsten Zustrom in unser Land der uns zwingt immer mehr Flächen zubetonieren zu müssen. Wo führt das uns noch hin? Ins komplette Chaos.

Wenn in Zusammenhang mit Biodiversität, generell Umwelt oder Klima von ‚Krise‘ oder ‚Katastrophe‘ geredet wird, dann jeweils entweder von dummen Nachplapperern oder dann von Gewinnlern.

Alleine in der Gemeinde im Thurtal, in der ich aufgewachsen bin, sind seit 1990 Eisvogel, Wildschwein, Biber, Hermelin einzeln Waldrapp und Wolf zurückgekehrt, nachdem sie Jahrzehte als vertrieben und ausgerottet galten. Zu Insekten weiss ich zu wenig - aber ich sehe schon länger eher eine Erholung als eine Abnah

Ein sicher fundierter, aber eben ein retrospektiver Artikel, der die ewiggestrige Perspektive im Weltwocheparalleluniversum bedient. Die ganzen fertilitaetsschaedlichen endokrinen Disruptoren in Nanoplastik, Pestiziden, Medikamentenrückständen, den x tausenden ewigen Chemikalien sind immer noch im Anfangsstadium ihrer verhehrenden Wirkkraft, dazu kommen die Klimaveränderungen, Versiegelungen etc. Dieser Mix dürfte bis zur Jahrhundertwende einen signifikanten Einfluss auf die Bioversitaet habe

Geschätzte Maclas

Wenn Sie meinen, aber mit Wissen hat das herzlich wenig zu tun, was Sie uns da erzählen. Ganz vernachlässigen Sie die Kraft und „Intelligenz“ der Evolution, welche schon seit Millionen von Jahren sich ständig verändert und auf all die Klimakapriolen (z.b. Eiszeit, Änderung des Meresspiegel, etc.) ein Antwort hat, oder anders ausgedrückt neues Leben entstehen lässt. Mit den WW. als Ewiggestrigen haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen, Pech nur, es war Ihr eigener!

Ah, ein Pessimist

An die Materialien und deren späteren Entsorgung der Photovoltaik und Wind-„Park“-Anlagen haben Sie vermutlich bewusst skotomisiert.

…und Klimawandel ist immer

... Nanoplastik, Pestiziden, Medikamentenrückständen, ...

Richtig Maclas: das sind die wahren Gefahren, die offensichtlich eine Mehrzahl der Menschheit nicht erfassen können/wollen. Und es soll mir keiner kommen, dass Chemie- und Pharmaindustrie sich der Verantwortung stellen. So lange es Abnehmer wie die Medizin und Lebensmittelindustrie (inkl. Bauern) gibt, werden alle Lebewesen ohne Ausnahme eine Genmanipulation erfahren. Aber zum Glück bewahren uns Politik und Industrie vor solchen Gefahr.

Biodiversität ist Heimatschutz! Hilft zwar nicht gegen alle invasive, gebietsfremde Arten. Verhindert aber das Zubetonieren unseres Landes mit Wohnraum und Infrastruktur und genau das bewahrt uns Schweizer, dass wir in unserem Vaterland, in unserer Heimat, nicht total verdrängt und ausgelöscht werden vom uferlosen Zustrom der Ausländer. Uferlose Zuwanderung mündet in "no borders, no nations" und ist auf Dauer (20 Jahre) des Schweizer Volkes Tod.

Nicht die Majastääätische versnobte Biodiversität ist Heimatschutz sondern einfach die einfache natürliche grüne Natur- und Landschaft.🙄 Grün/Woke Bioroboter brauchen aber keine Natur um Energie aufzutanken sondern „nur“ eine Steckdose.🔌

Wer die Masseneinwanderung und die Klima-Agenda stoppen will, sagt JA zur Biodiversitätsinitiative!

Fakt ist -> Täglich werden in der Schweiz acht Fussballfelder an landwirtschaftlichem Boden für Siedlungsfläche zubetoniert!!

Ohne weitere Masseneinwanderung bleibt alles stabil. Aber was, wenn die Grenzschutz-Initiative scheitert? Wir brauchen einen Plan B! Warum sollten wir jetzt wieder den Weg ebnen, damit die Schweiz auf 10 Millionen oder mehr Menschen ungebremst anwachsen kann.

Halten Sie die Leser für blöd?

Wer die Masseneinwanderung und die Klima-Agenda stoppen will, sagt JA zur Biodiversitätsinitiative!

Fakt ist -> Täglich werden in der Schweiz acht Fussballfelder an landwirtschaftlichem Boden für Siedlungsfläche zubetoniert!!

Ohne weitere Masseneinwanderung bleibt alles stabil. Aber was, wenn die Grenzschutz-Initiative scheitert? Wir brauchen einen Plan B! Warum sollten wir jetzt den Weg ebnen, damit die Schweiz auf 10 Millionen oder mehr Menschen ungebremst anwachsen kann

Habe die Aufsätze von ProNatura in Bezug auf Abstimmung gelesen.

Als "Schuldige" führen sie die Landwirtschaft, aber vorallem die Übernutzung der Natur auf. Mehr Strassen, mehr Verbauungen, mehr Nutzung der Natur für Freizeit.

Aber kein Wort, warum die Natur so eingeengt wird.

Man steht sich ja heute schon, auch auf Wanderwegen, gegenseitig auf die Füsse.

Habe schon immer gesagt, diese 10 Mio. Leute werden umsver...ken nicht zu Hause bleiben wollen. Der Fünfer und das Weggli gibt's nicht mehr!

Mit den Hiobsbotschaften soll die grün-woke Ideologie gefördert werden. Überall das selbe Lied von der angeblich sterbenden Natur. Ebenfalls überall die selbe Erkenntnis bei objektiver Betrachtung: Durch Maßnahmen der vergangenen Dekaden geht es der Natur und der Artenvielfalt besser. Einzelne Arten nehmen ab im Bestand, dafür erleben andere einen Aufschwung, neue kommen z.T. hinzu. Das alles passiert zyklisch, es gibt wenig Anlass zur Sorge. Grüne Propaganda? Wieder einmal?

Bei objektiver Betrachtung hört man aber in den letzten Jahren mittlerweile den ganzen Winter über die Kettensäge die durch die mediale Grün-Woke Ideologiesirung nur noch mehr gefördert wird, weil halt mal ja der Mensch dazu neigt das Gegenteil von dem was verlangt ja befohlen wird zu tun. Die Grünlinge unterstützen und fördern nicht eine natürliche Natur, sondern eine unnatürliche.💡Kein Waldbader ist grün sondern einfach nur Naturverbunden, der auch gerne von der Natur als Schüler empfängt.🙄

2021 war ein überaus nasser Frühling und Sommer. Die Grundwasserspiegel der trockenen Sommer 2018 und 2020 haben sich meist vollständig erholt und wie mir ein Förster bestätigt hat auch der Wald in der Zentralschweiz. 2022 wieder trocken und dieses Jahr hoffe, dass die Leute sich noch an den nassen Frühling erinnern. Der Wald wächst überall, auch weil das Holz der heimische Holzindustrie zu wenig Abnehmer und billigeres Holz aus dem Ausland den Vorzug hat.

Interessanter Artikel. Anregung: Macht doch bitte einmal über die Biodiversität von den Menschen in unserem Land solch ausführliche Statistiken, wäre doch sehr spannend.

Unser Garten ist so gestaltet, dass von Frühling bis Herbst Blumen blühen, auch die Hecken. Selbst Unkraut das blüht, lassen wir stehen und pflegen es bewusst. Der Rasen ist mittlerweile zu einer Wiese geworden und überall Wasserquellen mit Seerosen und Wasserlilien. Bei uns hausen Vögel, Igel, Schnecken, Libellen, Insekten und vieles mehr. Dies schafft man nicht mit pestizidgetränkten Rollrasen und Hecken ohne Blumen. Wenn jeder ein bisschen dazu beiträgt, haben wir ein Paradies.

Genialer Artikel- super zusammengefasst! 👍🏻👍🏻👍🏻 TOP

Naturschützer schlagen Alarm....Logisch, sie wollen sie auch an den Geldpott beteiligen.

Nicht die Naturschützer schlagen Alarm sondern die Biodiversitääten……was man auch immer darunter verstehen mag!🙄

Wo schlagen sog. 'Experten' nicht Alarm m/falschen Argumenten, um mal in den Medien zu erscheinen.Wirkliche! Wissenschaftler sagen das Gegenteil, sei es bei Corona, Klima, Bioversität, Nahrung, Energie. Wie haben die älteren Helden nur überlebt? Für falschen 'Alarm' gibt es einen Art. im StGB: Art. 2581:'Wer die Bevölkerung durch Androhen oder Vorspiegeln einer Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum in Schrecken versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft!' 14:56

Meint man jetzt mit der Biodiversität fördern eigentlich Pädophilie fördern?🤔 Geht ja schliesslich um Bienchen und Blümchen!🙄

Die Panikmacher müssen langsam zusammenpacken. In ihrer Verzweiflung helfen nur noch Lügen. Einige der Vögel, die bei uns „ausgestorben“ sind, brüten einfach woanders. Excellenter Artikel.

Thema Forstwirtschaft/Biodiversität:

Noch in den 60er und 70er Jahren wurden abgeräumte Forstflächen fast ausschliesslich mit Fichten bepflanzt.

Man hat gelernt, auch private Waldbesitzer lassen heutzutage Naturverjüngung aufkommen, oder wenn man anpflanzt wird einen gute Mischung aus Nadelholz und div. Laubhölzern angepflanzt.

Was man nicht alles schönreden kann. "Ein- bis zweitausend Insektenarten sind auf Totholz angewiesen. Das sind mehr Arten als alle Säugetiere, Vögel, Fische, Amphibien, Reptilien, Libellen, Tagfalter und Heuschrecken zusammen" Libellen und Heuschrecken sind auch Insekten also stimmt schon etwas mit der Sortierung nicht, Fazit unbrauchbare Zusammenstellung.

Natürliches und ganz normales Verhalten des hauptberuflichen "Naturschutzes". Nur bei Panik, Angst und Sorge rollen der private Spendenrubel, die öffentlichen Planstellen und die Budgets für auch gar nicht bedrohte Ökosysteme und Arten.

Sie müssen sich anmelden, um einen Kommentar abzugeben.

Noch kein Kommentar-Konto? Hier kostenlos registrieren.

Die Kommentare auf weltwoche.ch/weltwoche.de sollen den offenen Meinungsaustausch unter den Lesern ermöglichen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass in allen Kommentarspalten fair und sachlich debattiert wird.

Das Nutzen der Kommentarfunktion bedeutet ein Einverständnis mit unseren Richtlinien.

Scharfe, sachbezogene Kritik am Inhalt des Artikels, an Protagonisten des Zeitgeschehens oder an Beiträgen anderer Forumsteilnehmer ist erwünscht, solange sie höflich vorgetragen wird. Wählen Sie im Zweifelsfall den subtileren Ausdruck.

Unzulässig sind:

Als Medium, das der freien Meinungsäusserung verpflichtet ist, handhabt die Weltwoche Verlags AG die Veröffentlichung von Kommentaren liberal. Die Prüfer sind bemüht, die Beurteilung mit Augenmass und gesundem Menschenverstand vorzunehmen.

Die Online-Redaktion behält sich vor, Kommentare nach eigenem Gutdünken und ohne Angabe von Gründen nicht freizugeben. Wir bitten Sie zu beachten, dass Kommentarprüfung keine exakte Wissenschaft ist und es auch zu Fehlentscheidungen kommen kann. Es besteht jedoch grundsätzlich kein Recht darauf, dass ein Kommentar veröffentlich wird. Über einzelne nicht-veröffentlichte Kommentare kann keine Korrespondenz geführt werden. Weiter behält sich die Redaktion das Recht vor, Kürzungen vorzunehmen.

Die Biodiversität unter den Hominiden hat in der Schweiz drastisch zugenommen, schoen doch?

Sehr geehrter Herr Züger, vielen Dank für den ausgezeichnet geschriebenen und mit überzeugenden Fakten belegten Artikel. Bitte melden Sie sich bei SRF zur Biodiversitäts-Arena. Ich denke, dort bräuchten die ideologisierten Alarmer unbedingt einen starken Gegenpol.

Panikmache ist das Lebenselixier der Grünen... Im Übrigen: ich sehe mittelfristig die Biodiversität in einem Bereich auf das Schwerste gefährdet: im Humanen Bereich... Mit andern Worten: wieso die rot-grüne Hysterie wegen Neophyten? Aber in dieser Blase regt sich niemand auf, wenn millionenfach, unter rechtlich-sachlich dürftigster Begründung Leute hier einreisen, die kulturell als Neophyten nicht hierher gehören. Und eine Mehrheit denkt: Wir wollen sie nicht.