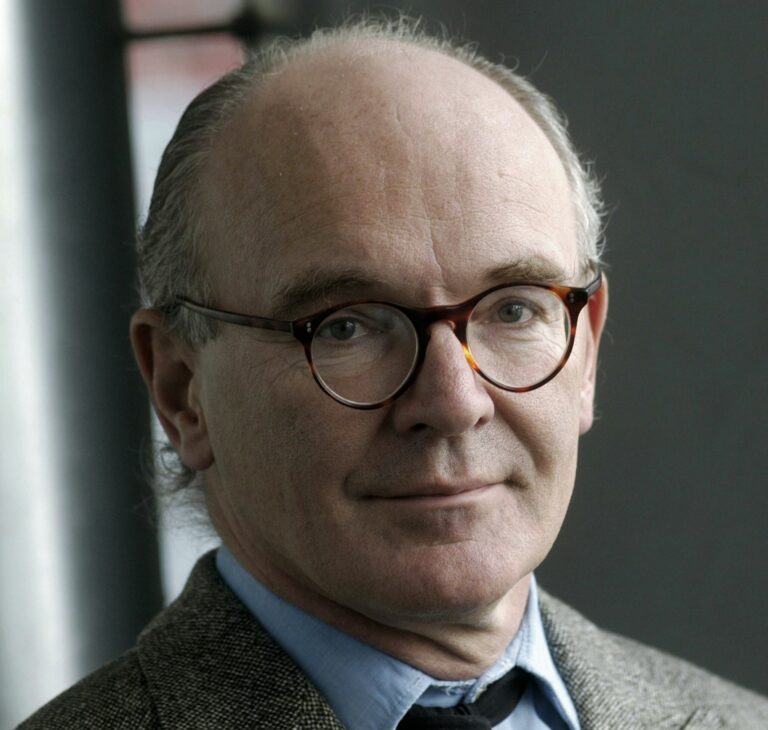

Niemand in der deutschsprachigen Literatur, so heisst es, vermag die Abgründe in Beziehungen so fein, so böse auszuloten, den Verrat und die Fassadenhaftigkeit und die grosse Komik, wie der Büchnerpreisträger Martin Mosebach. Sein Opus magn ...

Dies ist ein ABO-Artikel

Jetzt für CHF 9.- im ersten Monat abonnieren

Nur für Neukunden, danach CHF 29.-/Monat und jederzeit kündbar.

Oder einfach einloggen…

Wenn Sie als Nicht-Abonnent noch keinen Account besitzen,

registrieren Sie sich jetzt und Sie können 5 Abo-Artikel gratis lesen.

Wenn Sie als Abonnent noch keinen Account besitzen,

registrieren Sie sich jetzt und Sie können sämtliche Artikel lesen.