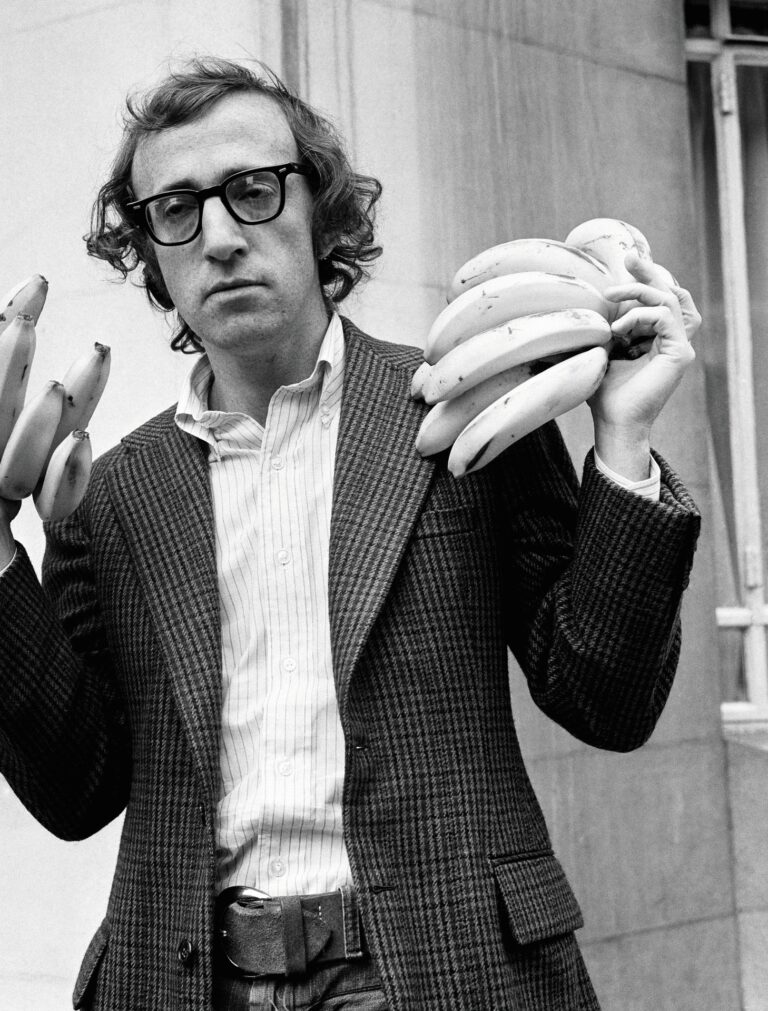

In seinen meisten Filmen tritt er auf, als spiele er sich selber: einen Nerd mit Hornbrille aus Brooklyn. Einen lustigen Atheisten, der Baseball mit Kierkegaard versöhnt und Groucho Marx mit Ingmar Bergman. Einen bekennenden jüdischen Neurotiker, der jahrzehntelang auf der Couch lag.

Woody Allen: der kleine, schmale Mann, der die schönen Frauen kriegt. Der aufgeweckte Bub, der die Schule hasste, weil seine Lehrer gegen die Juden hetzten. Der Komiker, der schon mit sechzehn Jahren als Schreiber von Witzen mehr verdiente als seine Eltern. Der dauernd Ideen für Filme hatte, die er auf gelbem Papier, auf Servietten und Rechnungsbelegen notierte und in einer Nachttischschublade au ...

Dies ist ein ABO-Artikel

Jetzt für CHF 9.- im ersten Monat abonnieren

Nur für Neukunden, danach CHF 29.-/Monat und jederzeit kündbar.

Oder einfach einloggen…

Wenn Sie als Nicht-Abonnent noch keinen Account besitzen,

registrieren Sie sich jetzt und Sie können 5 Abo-Artikel gratis lesen.

Wenn Sie als Abonnent noch keinen Account besitzen,

registrieren Sie sich jetzt und Sie können sämtliche Artikel lesen.

Das hat möglicherweise damit zu tun, dass unter falschen Sissis, Ehrlichkeit nicht mehr gesellschaftsfähig ist.

Tragisch, dass viele nicht zwischen Werk und Person unterscheiden können. Wobei ich einer Farrow sowieso nicht glaube.

„In Amerika kommt sein Werk immer schlechter an. Zu Unrecht“, folgert Jean-Martin Büttner, der Doyen der schreibenden linken Kulturszene in seiner Hymne über Woody Allen. Nicht unüblich bei glühenden Verehrern von Filmgenies, dass Kritiken bewusst geschönt, hässliches ausgeblendet oder diskreditiert wird. Motto: Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Bei Polanski, Kinski nicht anders. Der „offene Brief“ von Dylan, Tochter, publ. in der NY Times am 1.2.2014 spricht Bände. Keine Silbe wert.

Ich glaube Dylan Farrow nicht. Sie wurde instrumentalisiert wie sehr viele Kinder von ihren väterhassenden Müttern.

Komplett. Sehr schön.